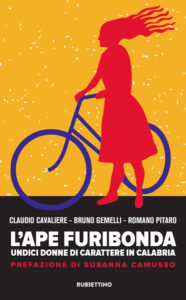

Claudio Cavaliere, Bruno Gemelli, Romano Pitaro

L’ape furibondaUndici donne di carattere in Calabria

L’ape furibonda … ovvero Uomini che raccontano donne di Calabria

Tre giornalisti calabresi di prim’ordine, Bruno Gemelli Claudio Cavaliere e Romano Pìtaro, hanno unito le loro forze ed hanno allestito un volumetto (L’ape furibonda) di 130 pagine per l’editore Rubbettino (Soveria Mannelli 2018) con dentro i profili di undici donne del Novecento accomunate dall’essere calabresi o intrigate con la Calabria.

Bruno Gemelli

Bruno Gemelli, il decano del terzetto, si è occupato preliminarmente (25-34) di Maria Teresa De Filippis, contessa, 1926-2016, Ada Pace, “proletaria proveniente dalle officine torinesi” (27) (1924-2016), Anna Maria Peduzzi, origini altoborghesi e lombarde (1912-1979) accomunate dalla passione per l’automobilismo in una regione arretrata come la Calabria dove la rete viaria non era certo, a cavallo degli Anni Cinquanta del secolo scorso, adatta alle escursioni e alle incursioni dei bolidi su quattro ruote.

Altra figura femminile ricostruita da Bruno Gemelli, per allora veramente archetipica, è Serafina Battaglia, 1919-2004, (69-81) implacabile testimone a carico nel “primo grande processo contro la mafia siciliana” (71) che si dipanò a Catanzaro dal 23 ottobre 1967 fino al 21 dicembre 1968: 113 imputati divisi in due gabbie, soldati e graduati di eserciti contrapposti capeggiati da Pietro Torretta ed Angelo La Barbera in una guerra il cui ultimo atto fu una strage di carabinieri (7 morti in tutto) con autobomba nella borgata palermitana di Ciaculli.

Si trattò di un vero e proprio maxi-processo ante-litteram in cui la Battaglia, entragna all’organizzazione per aver sposato un mafioso di Alcamo, intese fare vendetta non tanto per l’omicidio di Stefano Leale, con cui conviveva dopo aver abbandonato il marito, quanto per l’omicidio del figlio Salvatore.

L’altra storia, «pirandelliana» (108), raccontata sempre da Gemelli comincia, male, in Sicilia e finisce, bene, in Calabria. Salvatore Gallo, bracciante di Avola, viene accusato di aver ucciso il fratello Paolo e di averne soppresso il cadavere: dopo sette anni il presunto morto riappare a Santa Croce Camerina, settanta kilometri da Avola, e dichiara che

il 6 ottobre 1964 aveva ricevuto una botta in testa dalla moglie che ogni giorno gli dava una scarica di botte, per cui, una volta riavutosi, pensò di scomparire per rifarsi una nuova vita lontano da quella donna. (109)

Il caso costrinse il legislatore a risolvere in fretta e furia (14 maggio 1965) le questioni relative alla revisione dei processi e l’innocente, vedovo ormai e con due figli a carico, riacquistò la libertà perduta.

A Maida «ombelico geografico della Calabria tra Catanzaro e Lamezia» (111), ove era stato invitato da alcuni amici, Salvatore Gallo conobbe, innamorandosene a prima vista e a prima vista ricambiato, una ragazza del luogo, Rosa Graziano che era più giovane di quasi vent’anni. Al momento della celebrazione del matrimonio gli uffici del Comune di Noto, dove Salvatore aveva contratto il primo matrimonio, non poterono certificare la libertà di stato in quanto la moglie deceduta risultava, per un errore dell’impiegato al momento della trascrizione, coniugata non con lui ma con Giuseppe, terzo fratello dei Gallo emigrato in America. Donde l’esigenza di correzione degli atti dello stato civile, a mezzo di sentenza del Tribunale di Siracusa, perché ai due aspiranti fosse concessa la celebrazione del matrimonio.

Il profilo è corredato da una nota del magistrato Severino Santiapichi (un lungo excursus sincronico e diacronico sugli aspetti dottrinari e giurisprudenziali del «caso Gallo») e con un’intervista al giornalista Gerardo Gambardella che aveva seguito il matrimonio di Rosa Graziano per i quotidiani «La Stampa» di Torino e «Il Tempo» di Roma: sappiamo così che il matrimonio avvenne il 16 febbraio 1963, che a Maida piovve tutta la giornata e che

All’imbrunire, con una «600», con alla guida Andrea, 23 anni, figlio di Salvatore, la coppia intraprese il viaggio di nozze per la Sicilia, dove a Noto, …, era già pronta una casa su due piani quale nido della coppia (117).

Claudio Cavaliere

Claudio Cavaliere apre il libro con la storia della brigantessa Maria Oliverio detta Ciccilla (9-24): compagna del brigante postunitario Pietro Monaco, entrambi nati in età borbonica nell’area albanofona della provincia di Cosenza. Coinvolti nella guerra sociale che sconvolse la Calabria Silana dopo la conquista garibaldina, Pietro e Maria si barcamenano tra la repressione governativa, l’ambiguità dei proprietari terrieri (che si piegarono come il giunco per fare passare la fiumara piemontese senza che mancasse un solo metro quadrato ai loro latifondi) e la ferocia degli altri briganti che cercavano di acquistare meriti presso i nuovi governanti uccidendo … i compagni d’arme del giorno prima.

La storia di Pietro e Maria si avvita con quella dei Gullo, latifondisti di Acri favorevoli al governo unitario: «I Gullo subiscono prima un attentato nella loro casa, quindi il sequestro di una bambina insieme alla nutrice e al marito di questa oltre all’incendio di alcune proprietà di campagna. Il sequestro della bambina dura undici giorni e la famiglia si rivolge ad un altro brigante per intercedere » (18).

Quel sequestro scatenò sia la repressione pubblica che la vendetta privata dei danneggiati: Pietro Monaco fu ucciso da tre briganti della sua stessa banda e Ciccilla gli fece tagliare la testa «per impedire ai soldati di farne un trofeo» mentre gli uccisori «sono portati in giro di casa in casa a Cosenza e i ricchi proprietari organizzano una colletta in denaro in loro favore» (20-21).

Sopravvissuta al marito, catturata dopo qualche giorno, processata a Catanzaro e condannata a morte, graziata e trasferita nel carcere di Fenestrelle in Piemonte vi

morì a 34 per le dure condizione di detenzione ma ancora non è stato rinvenuto alcun certificato di morte … Ciccilla fu fatta sparire e anche della sua morte non sappiamo nulla con certezza. C’è da domandarsi il perché di questo accanimento anche documentale e ci sarebbe da chiedersi chi spaventò con la sua vita! (24).

È interessante ricordare che, quasi ottant’anni dopo la morte di Ciccilla, Fausto Gullo, erede della famiglia contro cui la banda Monaco si era accanita, si impegnò come ministro comunista dell’agricoltura perché il latifondo silano fosse, in qualche maniera e sia pure parzialmente, affidato ai braccianti senza terra che erano gli aventi causa dei briganti postunitari (11-13).

Meno drammatica la vicenda di Caterina Tufarelli Palumbo(91-106) che, nata nel 1922 a Nocara nell’alto Jonio calabrese, sposò, dopo studi a Roma, l’avvocato Baldo Pisani di San Sosti, paese montano situato nella Calabria nord-occidentale a ridosso della Catena Costiera. Caterina si inserisce nel paese dove la famiglia del marito ha un importante ruolo sociale e nella primavera del 1946 viene eletta al consiglio comunale per la Democrazia Cristiana e poi viene scelta come sindaco dal civico consesso: ha 24 anni, un figlio e risulta la più giovane sindaca d’Italia e la prima eletta sulle dodici donne complessive che ricoprono quella carica dopo l’introduzione del suffragio femminile (52).

Sarebbe rimasta sindaco del paese fino al 1952:

L’attività politico-amministrativa della sindaca sarà sempre indirizzata a tenere insieme gli aspetti materiali e quelli civici. I suoi studi di latino e di greco la rendono consapevole che la città è polis prima che astu, è civitas prima che urbs (p. 102).

Altra figura tratteggiata da Claudio Cavaliere è Giuseppina Russoda Roccaforte del Greco, in pieno Aspromonte, nata nel 1910 come il marito Marco Perpiglia; a 18 anni fecero la classica fuga d’amore e da allora vissero in grande comunione di pensiero e di azione fino alla morte di lui, per suicidio, nell’ottobre 1983.

Giuseppina e Marco convissero fino al 1930 quando si sposarono e poi, nel 1936, si trasferirono a La Spezia: lui lavorava all’arsenale e lei in uno jutificio e subito convertirono il loro spirito ribelle nella militanza clandestina dentro il PCI. Poi lui emigrò in Francia e da lì passo in Spagna dove era in corso la guerra civile tra repubblicani e franchisti.

Marco fece parte delle Brigate Internazionali, combatté in diversi luoghi e fu ferito gravemente alla gola: dopo la sconfitta del fronte antifranchista, riparò in Francia dove fu prima internato in un campo profughi e poi, rimpatriato, venne mandato al confino a Ventotene. Dopo l’8 settembre tornò a La Spezia e partecipò assieme alla moglie alla guerra partigiana.

Marco dopo la guerra riprese a lavorare all’Arsenale di La Spezia fino ai primi anni ’60 quando rientrò prima a Reggio, lavorando nella Federazione comunista, e poi a Roccaforte, dove tutto era iniziato.

Poi Giuseppina ebbe l’ictus. Marco afflitto da gravi problemi alla prostata decise di farla finita con il più classico dei suicidi: si recò nella casa paterna ormai vuota, si sdraiò sul pavimento e si sparò un colpo di pistola alla tempia.

La storia di Marco, riferimenti bibliografici a p. 66 del libro, ha avuto di recente sistemazione definitiva in un libro, La spiga di grano e il sole, Reggio Calabria 2018, dovuta all’impegno del nipote ex sorore Carmelo Azzarà. Non è stato però vangato il fascicolo relativo al confino di Perpiglia a Ventotene, versato e catalogato presso l’Archivio di Stato di Latina.

Giuseppina Russo ha invece vissuto all’ombra del marito e poco di scritto ci è rimasto su di lei. Il lavoro di Cavaliere, fondato sulle testimonianze dei parenti sopravvissuti, la pone al centro della narrazione ricorrendo alla finzione autobiografica:

La tecnica dell’io narrante mi è apparsa quella più adatta per recuperare il massimo della resa possibile dalle scarse fonti disponibili e nello stesso tempo per offrire una immagine quanto più aderente al carattere di Giuseppina (p. 66).

Ne risulta un lavoro originale, una pièce teatrale in nuce, con il dono della sintesi anche dove, dalla parte di Marco, le fonti risultano pletoriche.

Romano Pìtaro

Romano Pìtaro si occupa di Maria Elia De Seta Pignatelli (119-131): nata a Firenze nel 1894, sposata con Giuseppe De Seta, dopo il fallimento del matrimonio si trasferì in Calabria assieme al figlio Vittorio poi famoso regista e divenne marchesa per aver sposato il nobile Valerio Pignatelli di Cerchiara.

Colpisce l’inquietudine della donna, i suoi amori disinvolti (il più famoso quello per Michele Bianchi, segretario del PNF e quadrumviro della Marcia su Roma), le sue amicizie mai banali (Mussolini in primis ma poi anche grandi artisti come Gino Severini e Renato Guttuso che la ritrassero in opere di cui Pìtaro ricostruisce la collocazione, 120), la crudezza delle descrizioni d’ambiente calabrese nel Ventennio fascista, l’attività di imprenditrice nel taglio e nella commercializzazione del legname silano mai disgiunta da un grande feeling con la montagna:

Nacque un amore tra la marchesa e la Sila che si coglie ancora adesso percorrendo i luoghi che l’hanno vista in sella al cavallo o sul calesse col frustino in mano (126).

La Sila, ma non solo: ecco la marchesa in viaggio sull’Aspromonte sperduto a cercare le tracce dei monasteri basiliani (Polsi) o sulla Statale 106 da Reggio a Taranto dove era fiorita la civiltà magno-greca e che lei si immaginava potesse diventare «la più bella via archeologica del mondo» (128).

Pìtaro chiude questo agevole ritratto con la convinzione che

Di lei c’è molto da svelare, negli archivi e fra le pile di carte di famiglia, ma per capirla, nel suo tempo e nella sua Calabria, vanno annichilite le categorie del bene e del male e in specie la chiave deformante delle ideologie, sbaragliate ma ancora insidiose nell’atrofizzare idee e coscienze(131).

Gli altri due contributi di Romano Pìtaro riguardano due donne molto importanti nell’immaginario comunista calabrese: Rita Pisano (81-90) e Giuditta Levato (35-46).

Rita Pisano fu sindaco comunista di Pedace ininterrottamente dal 1966 al 1984, anno della morte (era nata nel 1926); nelle elezioni del 1975 e in quelle del 1980 fu eletta anche contro il PCI che l’aveva espulsa.

Ancor prima di sfiorare l’elezione in parlamento nel 1963 Rita Pisano, bellissima e molto intelligente (« una delle donne più affascinanti del Mezzogiorno d’Italia» per l’autore, 81), fu dirigente di partito e agitatrice del movimento dei Partigiani della pace; in tale veste incontrò a Roma, nell’ottobre del 1949, Pablo Picasso che, stimolato da Carlo Muscetta, la ritrasse estemporaneamente con brevi ed essenziali tratti di lapis intitolando lo schizzo La Jeune Fille de Calabre.

Romano Pitaro ricostruisce con maestria e leggerezza la vicenda di quel foglietto, la mattinata romana in cui avvenne l’incontro con i protagonisti (Antonello Trombadori, Cesare Zavattini, Giulio Einaudi, Renato Guttuso), l’espulsione dal partito nel 1976 contestualmente alle elezioni comunali che Rita vinse anche contro la sua parte (la cosa si sarebbe ripetuta anche nel 1980) nonostante il comizio di chiusura delle elezioni comunali lo avesse tenuto, contro di lei e per il PCI, Pietro Ingrao.

Il profilo di Pitaro prosegue fra testimonianze, sull’importanza che ebbe la sindacatura di Rita Pisano per la Sila e per Pedace, ed aneddoti curiosi di cui è indispensabile riferire il più sapido: la sindaca, mentre tentava di concordare l’esproprio di una casa per allargare una strada, incontrò l’accanita resistenza del proprietario il quale

Protestò, lasciando intendere che avrebbe smosso chissà quali potenti influenze e protezioni e preso l’abbrivio avvertì: – Lei non sa chi sono io -. Rita Pisano lo guardò, stavolta con sufficienza e poi sbottò: – Invece lo so chi è lei. Lei è un cazzo pieno d’acqua! 88.

La storia di Giuditta Levato è legata alla lotta per l’applicazione dei decreti che il deputato comunista Fausto Gullo, ministro dell’agricoltura, aveva emanato nell’ottobre 1944 per permettere ai contadini senzaterra calabresi dell’area crotonese e silana di accedere e di coltivare una parte non irrilevante dei latifondi appartenenti ab immemorabili all’aristocrazia terriera.

I latifondisti, cinghiali feriti ma non abbattuti, sostenuti dall’autorità amministrativa (polizia, carabinieri) e da una magistratura ancora legata alla pratica giudiziaria del Ventennio fascista, organizzarono una resistenza strenua contro quei decreti.

In questo quadro, a fine novembre 1946, un grande proprietario terriero di Calabricata, in agro di Sellia Marina, pensò bene di immettere, nei terreni che gli erano appartenuti e che ora erano stati assegnati ai contadini del luogo che li avevano seminati con grande cura, mandrie di bovini incustditi: immediata fu la reazione dei contadini che, organizzati dalla Federterra, si recarono in massa a fronteggiare quella devastazione.

Un aiutante del barone Mazza, tale era il nome dell’agrario ispiratore della scorreria, sparò fucilate all’indirizzo dei manifestanti ferendo gravemente Giuditta Levato, di 31 anni, madre di due figli e incinta al settimo mese del terzo; sarebbero morti, madre e nascituro, dopo qualche giorno all’ospedale di Catanzaro.

Romano Pìtaro ricostruisce la vicenda di Giuditta utilizzando i ricordi di un calabrese di antichissima nobiltà le cui radici risalgono al periodo carolingio e i cui membri avevano abbracciato, senza tentennamenti, la causa della liberazione dell’Italia meridionale dal giogo borbonico: Pasquale Poerio, 1921-2002, dopo il liceo classico e studi letterari non compiuti all’università di Bari, fu protagonista di una radicale transitio ad plebem che lo portò a difendere braccianti e contadini dalla rapacità di coloro che appartenevano alla sua stessa classe.

Pìtaro ritiene che la morte di Giuditta («simbolo di carne e di sangue … non solo della partecipazione battagliera delle donne, ma dei valori introiettati dal movimento contadino, l’attaccamento alla terra, il rifiuto di subire l’arroganza del latifondo, il desiderio di giustizia sociale e di un mondo migliore», 45) abbia anticipato e preannunciato l’imminente sconfitta del movimento contadino.

Nella chiusa l’autore, di rincorsa con Poerio e con congruente e retorico colpo d’ala, allucina un impossibile incontro con la martire emozionando ancora una volta il lettore :

Insomma donna di carattere Giuditta. Se si potesse, sarebbe un piacere conoscerla, sentire la sua voce, parlarle. Frequentarla per una giornata o soltanto per alcune ore, sulle colline assolate dove visse e fu ascoltata che, …, trattengono ancora i segni del suo passaggio. Ci sono ancora adesso, per chi vuol vederle, nei solchi di quella terra fertile, le tracce profonde di una riscossa di popolo che avrebbe potuto dare un altro destino, se i suoi figli più combattivi non fossero stati condannati alla fuga «sui treni più lunghi», al Mezzogiorno e all’Italia(45).

Conclusioni

Le diverse biografie di cui abbiamo dato conto sono accomunate dalla chiarezza espositiva e da una non comune capacità di sintesi: è come se la brevitas, virtù più diffusa e più apprezzata tra i prosatori latini, sia stata interiormente e comunemente accettata dai tre autori ancor prima di condividere il progetto del libro; da ciò una uniformità di esposizione che è l’elemento stilistico più rilevante.

C’è poi una polifonia sociale nelle biografate tra aristocratiche-borghesi (M.T. De Filippis, M. e. De Seta Pignatelli, A.M. Peduzzi), una politica democristiana (Caterina Tufarelli) e una comunista (Rita Pisano) e una maggioranza di donne del popolo (le rimanenti, sei in tutto, alcune politicizzate ed altre meno) come se in queste undici donne dovesse essere rappresentata, in un amalgama interclassista informale, l’elemento femminino della Calabria tutta.

Il libro mette poi in crisi, forse ancora inconsciamente, i luoghi comuni sulla «cultura di genere»: per decenni la cultura femminista ha incoraggiato e praticato un lavoro storico fatto da donne che sapessero ricostruire, al di là degli stereotipi accademici dominati dall’economicismo e dai paradigmi etico-politici, la complessità della storia delle donne e l’esigenza di metterne in luce l’inconciliabilità all’universo maschile: una summa di questo atteggiamento radicale la ritroviamo applicata negli atti di un seminario su Esperienza storica femminile nell’età moderna e contemporanea (quindici relazioni scritte rigorosamente da donne sulla storia dimenticata dal XVII al XX secolo) che si tenne, a cura dell’Unione Donne Italiane e non di collettivo di estremiste, in anni ormai lontani (1987-1988) i cui atti furono pubblicati a Roma nel 1988 con l’intento di stabilire un canone che rivalutasse una storia fino a lì negata: «Ma di tante voci femminili, solo una esile traccia è rimasta nella storiografia ufficiale, dove la presenza delle donne è stata marginale, ignorata o pesantemente svalutata. Nella scuola, …, si continua a trasmettere una memoria storica «parziale», quella maschile: una storia di uomini vista e scritta da uomini, che però viene presentata come la storia di tutti e di tutte» (Rosanna Marcodoppido, Presentazione agli atti del seminario, Roma 1988, p. 7).

Gemelli, Cavaliere e Pìtaro hanno dimostrato con questo lavoro che quelle storiche parlavano e guardavano al passato e che è possibile anche a persone di sesso maschile riscrivere con delicatezza la storia delle donne rispettando la loro «alterità» e la loro «leggerezza», ricostruendo i loro sogni, le loro lotte e, perché no, le loro fragilità.

Postilla n. 1 su Pietro Ingrao e Rita Pisano: nella primavera del 2004 al Liceo Classico di Tivoli, in uno degli incontri periodici tra studenti e personaggi della cultura e della politica, fu la volta di Pietro Ingrao (testo della conferenza e del dibattito in G. Tripodi, Dialogando con Pietro Ingrao, in «Annali del Liceo Classico A. di Savoia 2005» ora anche sul web): toccò a me andarlo a prendere, e poi riportarlo, nella sua casa del quartiere Nomentano-Italia. Durante il viaggio Ingrao, quando seppe che ero calabrese, raccontò momenti della sua latitanza silana e pedacese sul finire della II guerra mondiale (Pìtaro/87). Poi, rammemorando la premura di coloro che si curavano di rifornirlo e di spostarlo da un nascondiglio all’altro, narrò della volta che lo portarono a mare dalle parti di Paola e si meravigliarono molto del fatto che egli avesse fatto il bagno e sapesse nuotare così bene. E raccontò che un’altra volta lo avevano portato, se nesciente, in un postribolo giustificandosi col dire, a cose fatte, che un povero cristiano alla sua età non poteva stare tanto tempo senza godere dei piaceri dell’amore. E parlò anche lui della grande bellezza di Rita Pisano, di cui all’inizio non ricordava il nome, ma non mi disse del comizio del 1976 di cui parla Pìtaro a sempre a p. 87.

Postilla n. 2 su Marco Perpiglia e la ‘ndrangheta: ho conosciuto Marco Perpiglia, marito di Giuseppina Russo biografata da Claudio Cavaliere, alla federazione comunista di Reggio Calabria nell’autunno del 1964, nel periodo immediatamente successivo alla morte di Togliatti e ai suoi funerali. Poi, quando si era trasferito a Roccaforte verso la fine degli anni sessanta, lo incontravo spesso, e con lui mi fermavo a parlare, alla fermata dell’autobus che da Mèlito lo riportava al paese. Parlavamo di politica, naturalmente, ma anche di altre questioni: era critico nei confronti della criminalità organizzata che, però, ancora non aveva assunto le forme gangsteristiche e omicidiarie degli anni successivi. Anzi, all’interno della ‘ndrangheta, esistevano sparuti nuclei di sinistra che si andavano assottigliando sempre di più (di essi parla Enzo Ciconte nel libro laterziano ‘Ndrangheta dall’Unità ad oggi, Bari 1992, alle pp. 265-271). Anche a Roccaforte del Greco una parte non irrilevante della ‘ndrangheta votava PCI e, oltre a influenzare quasi sempre le elezioni in favore dei candidati di sinistra, era anche riuscita a far eleggere sindaco, verso la metà degli anni settanta, uno ‘ndranghetista che conosceva molto bene Marco e che lo stimava ancora di più.

Marco una volta, non ricordo bene il contesto del discorso, mi disse che, anche se lui contrastava con la parola e coi fatti la ‘ndrangheta perché era nella sua quasi totalità al servizio della DC e dei padroni, loro a lui lo dovevano rispettare «perché io sono figlio di Rocchicello!». Tornai a casa e chiesi a mio padre delucidazioni su quella affermazione e mio padre, che era stato in carcere con Musolino a Reggio Emilia negli anni trenta, mi spiegò cosa Marco volesse dire.

Il padre di Marco, Rocco Perpiglia chiamato Rocchicello dai giornalisti che seguivano quelle vicende per via della sua giovine età in cui rimase coinvolto, era stato compagno di latitanza di Musolino in Aspromonte ed era stato accusato, ed assolto al processo di Lucca, di concorso in alcuni gravissimi fatti di sangue imputati al brigante.

Sulla vicenda dei rapporti fra Perpiglia Rocco e Musolino ha fatto chiarezza, finalmente, il dottor Carmelo Azzarà, nipote ex sorore di Marco, in un suo libro recente (La spiga di grano e il sole, Reggio Calabria 2018): alle pp. 18-26 si racconta non solo delle questioni di inizio secolo ma anche di quando, graziato Musolino nel 1947 dal Ministro Togliatti e relegato in stato di semilibertà al manicomio di Reggio Calabria, Rocco Perpiglia sia andato a trovarlo assieme anche al nipote e a riabbracciarlo, intrattenendosi con lui in amichevole conversazione.

Nel monologo che Claudio Cavaliere mette in bocca ad Antonietta Russo si legge che, essendo uscito un boss dal carcere e rivoltosi a Marco Perpiglia per un saluto, costui se ne era ritratto dicendo: «Non stringo mai la mano a delinquenti e mafiosi!».

Ho sentito la frase riferita da un parente di Marco, non ricordo di averla incontrata nel libro di Azzarà, e devo dire che mi pare inverosimile che sia stata pronunciata e che, ove l’incontro in questione ci fosse stato, il dialogo sarebbe stato di altro tenore. Sembra una fase tagliata con l’accetta, che includerebbe nel rifiuto, non solo i mafiosi ma anche i delinquenti: in un paese di un migliaio di abitanti, per la maggioranza pensionati, braccianti e forestali, dove tutti conoscevano l’albero genealogico di tutti, uno che avesse voluto rifiutarsi di salutare mafiosi o delinquenti (o presunti, o ritenuti tali, o contigui, o imparentati), oltre a fare atto di superbia si sarebbe condannato all’isolamento e si sarebbe esposto alle ritorsioni del tipo: «Cumpari, vui diciti chi eu sugnu delinguenti e maffiusu ma vostru patri chi era, non era più delinquenti di mia!».

Inoltre, tenuto conto che molti di quegli interlocutori «delinquenti e mafiosi» votavano per il PCI, è più probabile che Marco cercasse di inocular nella loro mente bacilli che li facessero maturare ulteriormente dal punto di vista politico anziché apostrofarli ed offenderli negando loro la stretta di mano che essi stessi avessero ricercato.

Sarebbe interessante che chi ha messo in giro la voce di questo dialogo, in cui Marco avrebbe fatto la parte di un «professionista dell’antimafia», avesse chiarito chi fosse stato il «boss» vilipeso, perché non è che Roccaforte pullulasse di «boss» che uscivano ed entravano dalla galera. In mancanza di ciò quella battuta va presa per quello che è, al massimo un’invenzione per fare dell’oleografia su un personaggio che dispregiava ogni falsità e non aveva bisogno di quell’«atto eroico» per passare alla storia.

Mancata stretta di mano!

Altre Rassegne

- Il Quotidiano del Sud 2021.02.21

Ciccilla, una donna italiana

di Rino Ceronte - convenzionali.wordpress.com 2019.09.10

L’ape furibonda

di Giuseppe Mario Tripodi - Gazzetta del Sud 2019.08.02

Undici storie di donne che hanno saputo lottare - Lametino.it 2019.02.27

“L’ape furibonda” nel carcere Ugo Caridi di Catanzaro - corrieredellacalabria.it 2018.10.29

«Le donne come le api: se soffrono soffre il mondo» - ITACA (Tabloid) 2018.05.15

Il catalogo del coraggio

di Annarosa Macrì - Corriere della Sera 2018.06.01

Undici donne calabresi straordinarie

di Isabella Bossi Fedrigotti - La Gazzetta del Sud 2018.05.24

Omaggio in musica a Giuditta Levato

di Cristina Cortese - Corriere della Calabria 2018.05.14

L’altra Calabria dell’Ape furibonda - Gattopardo 2018.05.07

Che donne quelle donne di Calabria

di Guido Fiorito - Corriere della Calabria (L'altro Corriere) 2018.04.13

Camusso incontra gli autori de “L’ape furibonda” - TGR Rai Calabria 2018.04.05

“L’ape furibonda” a Buongiorno Regione Calabria - Radio Articolo 1 2018.03.26

L’ape furibonda a “Scaffale lavoro”

di Emiliano Sbaraglia - zoomsud.it 2018.03.25

Le recensioni di Maria Franco. L’ape furibonda. Undici donne di carattere in Calabria

di Maria Franco - Gazzetta del Sud 2018.03.22

Ritratto di undici donne combattive che hanno dato lustro alla Calabria

di Cristina Cortese - il Quotidiano del Sud 2018.03.18

La pazza della porta accanto

di Chiara Fera - Catanzaro Informa 2018.03.15

‘L’ape furibonda’: il temperamento delle donne, la Calabria

di Laura Cimino - Corriere della Calabria 2018.03.06

“L’ape furibonda”, undici donne calabresi «di carattere»

di Redazione