ROMA – Molti conoscono, per lo meno di fama, “Ladri di biciclette”, un film che diventò una specie di manifesto del neo-realismo: girato nel 1948 da Vittorio De Sica su soggetto di Cesare Zavattini, ottenne ampia risonanza (fu premiato con l’Oscar nel 1950) e suscitò accese polemiche.

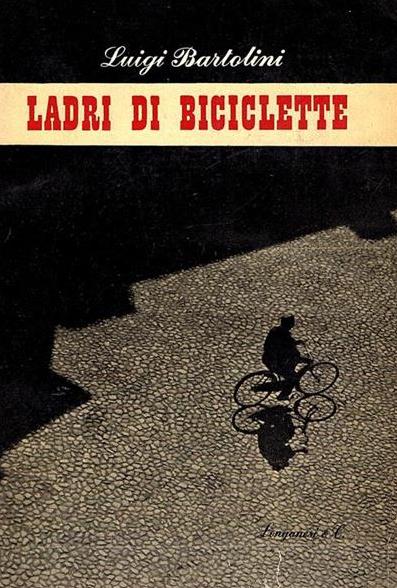

Non molti sanno, però, che il film era stato tratto (molto “liberamente”…) dal romanzo omonimo di Luigi Bartolini, singolare figura di anarco-reazionario, incisore, grafico, intellettuale “contro”: aveva contestato il fascismo durante il regime; contesterà l’antifascismo nel dopo-guerra.

Non molti sanno, però, che il film era stato tratto (molto “liberamente”…) dal romanzo omonimo di Luigi Bartolini, singolare figura di anarco-reazionario, incisore, grafico, intellettuale “contro”: aveva contestato il fascismo durante il regime; contesterà l’antifascismo nel dopo-guerra.

Bartolini aveva cercato un editore per il suo romanzo, fortemente autobiografico, che alla fine, maggio 1946, era uscito in poche copie presso una minuscola e presto scomparsa casa editrice romana.

Nel ’47 aveva ceduto a De Sica i diritti per la riduzione cinematografica: ma se ne pentì, perché il regista e lo sceneggiatore stravolsero pesantemente il senso stesso dell’opera; non solo e non tanto per aver trasposto in un imprecisato “dopoguerra” che è, però, palesemente proprio il ’48 in cui il film fu girato un testo ambientato nella Roma occupata dagli Alleati, nel ’44, in un’Italia ancora divisa dalla guerra civile, quanto per aver dipinto una Roma sordida e stracciona in cui non c’è differenza alcuni fra ladri e derubati.

Anzi, per dirla con Bartolini stesso, con un occhio di riguardo per “cari ladri e dolci assassini”, mentre l’autore aveva scritto di un “galantuomo che si prende il gusto di dare scacco matto ai ladri, riuscendo a rintracciarli attraverso i meandri di una Roma che, nell’anno 1944, era ancora in preda alla guerra civile, nel triste dominio dei ladri e degli assassini”. Uno stravolgimento totale, insomma. All’insegna di una forzata equazione dove non ci sono innocenti, e quindi non ci sono colpevoli, una rimozione totale di un recentissimo passato, il regime fascista e la guerra civile, appunto, con miserie, contorsionismi, rapidissimi e multipli cambi di casacca che è necessario occultare.

Con il “caso” del romanzo e del film Gianni Scipione Rossi, giornalista di grande esperienza (redattore capo del Gr 2, direttore di Rai Parlamento, direttore della scuola di giornalismo Rai di Perugia; è stato anche consigliere nazionale dell’allora sindacato unico dei giornalisti, la Fnsi) che non ha mai perso il gusto per l’indagine storica e la scrittura, intellettuale non conformista, vicepresidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, apre un suo bruciante pamphlet, intitolato proprio “Ladri di biciclette”, con l’illuminante sottotitolo “L’Italia occupata, la guerra civile 1943-1945, la memoria riluttante” (Rubbettino, pagine 174, euro 15).

Con il “caso” del romanzo e del film Gianni Scipione Rossi, giornalista di grande esperienza (redattore capo del Gr 2, direttore di Rai Parlamento, direttore della scuola di giornalismo Rai di Perugia; è stato anche consigliere nazionale dell’allora sindacato unico dei giornalisti, la Fnsi) che non ha mai perso il gusto per l’indagine storica e la scrittura, intellettuale non conformista, vicepresidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, apre un suo bruciante pamphlet, intitolato proprio “Ladri di biciclette”, con l’illuminante sottotitolo “L’Italia occupata, la guerra civile 1943-1945, la memoria riluttante” (Rubbettino, pagine 174, euro 15).

Un’analisi spietata, chirurgica su un periodo cruciale e rimosso della nostra storia recente, che manda in frantumi il mito degli “Italiani, brava gente”; un’Italia provvisoria – come intitolò un suo libro il grande Giovannino Guareschi – stracciona, miserabile, sordida, pronta ad ogni compromesso, nella quale agisce non solo una plebe sbandata, sempre intenta a cancellare le tracce, imitando i “capi” (vedi l’illuminante saggio di Pierluigi Battista), ma anche una pletora di figure che oggi magari consideriamo “immacolate”:

non solo i “redenti” dei quali ha parlato Mirella Serri, ma anche tanti intellettuali, giornalisti, politici che fra mille, anche comprensibili, astuzie e giravolte, attuarono però anche una non proprio encomiabile politica della rimozione, del depistaggio, dell’occultamento.

Illuminanti capitoli, dal suicidio del fascismo in Gran consiglio, che ancora qualche mistero ce l’ha, alla vita quotidiana nell’Italia provvisoria dal 25 luglio all’8 settembre, al dramma delle due Italie sotto duplice occupazione, alleata al Sud, nazista al Nord, con due fantasmi di governo, il Regno delle Quattro Province al Sud, la Repubblica Sociale al Nord, e in mezzo una popolazione frastornata, una grande zona grigia che non sa affatto quello che vuole, ma sa bene che cosa non vuole: non vuole più la guerra; e anzi, sostanzialmente, non l’aveva mai voluta. Con la tragedia di chi combatte – minoranze, beninteso, al di là di ogni leggenda – dall’una e dall’altra parte, a volte per caso, a volte per convinta adesione ideologica, talvolta passando da una parte all’altra.

L’Italia attendista della “casa in collina” di Pavese; l’Italia dei dubbi, l’Italia delle famiglie divise, degli internati perché “non collaboranti” nei campi nazisti ed in quelli alleati.

A guerra finita, l’Italia provvisoria continua: la Monarchia morente si prepara a cedere il passo alla Repubblica; gli intellettuali fascisti si riciclano a sinistra (soprattutto); c’è chi compra a caro prezzo dai rappresentanti dei partiti del C.L.N. certificati di benemerenza partigiana; la fame regna, insieme con la borsa nera, e non è possibile guardare troppo per il sottile; la guerra civile viene sostituita dalla guerra fredda.

E i tentativi di “pacificazione”, avviati anche dopo la opportunistica ma necessaria amnistia di Togliatti, naufragarono rapidamente, quasi senza lasciar traccia. Il libro di Gianni Scipione Rossi è di avvincente e coinvolgente scrittura; ma ogni capitolo è un cazzotto nello stomaco. Perché la “memoria riluttante” di cui parla nel sottotitolo ci ha in qualche modo infettati tutti; perché con quel nostro passato prossimo (prossimo almeno dal punto di vista storico), non abbiamo ancora fatto i conti; abbiamo preferito il mito alla storia. Come nel caso, sintomatico, degli Ebrei. È un luogo comune ed accettato, per esempio, che gli Ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento abbiano a lungo osservato un silenzio perché quell’orrore era indicibile. L’orrore c’era, ma a parlarne i sopravvissuti ci provarono, eccome!

Primo Levi, per esempio, si vide respingere dalla ideologizzatissima Einaudi “Se questo è un uomo”, con la singolare motivazione che “dei campi di concentramento si era già parlato troppo”. E anzi, sui lager si costruì una sorta di storia “alternativa”, che metteva in secondo piano l’attuazione della soluzione finale anti-ebraica, quasi che le vittime fossero state in prevalenza politici di sinistra, provocando per esempio negli anni ’80 la risentita reazione di Liliana Segre; ma perdurò il silenzio.

Il libro spazia fra gli anni della guerra civile e l’immediato dopoguerra, con qualche anticipazione (come quella sull’infamia delle leggi razziali: che ancora in troppi ritengono “necessitate” da pressioni hitleriane, mentre furono una ignominia gratuita ed autonoma, che, poco percepita al momento, se non dagli Ebrei italiani, molti dei quali erano perfettamente integrati, non erano sionisti, e parecchi erano pure fascisti o filo-fascisti, si rivelò gravida di terribili conseguenze, risvegliando un antisemitismo che nell’Italia unita non era mai stato particolarmente diffuso e che proseguì anche, di ogni colore, nel dopoguerra) e qualche divagazione sulle conseguenze dell’occultamento.

Splendido da leggere, duro da digerire. Ma necessario: unisce alla capacità di ricerca dello storico la tecnica di comunicazione del giornalista e la narrazione magnetica dello scrittore.