Da La Stampa del 20 maggio

Da La Stampa del 20 maggio

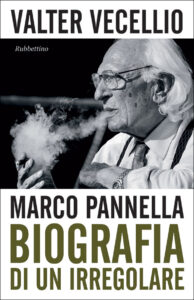

Sebbene Marco Pannella abbia promosso centodieci referendum, diretto trentasei giornali e intrapreso un numero di scioperi della fame che lui stesso non era in grado di quantificare, la sua vita aveva già raggiunto un compimento negli Anni Quaranta. Adria, la compagna di giochi e di qualche sconosciuto palpito, un pomeriggio non era tornata. Marco l’aspettò invano sulla spiaggia dei loro appuntamenti a Pescara. Non sarebbe tornata neanche nei giorni successivi perché era ebrea, ed era fuggita di notte con i genitori. Lui fu spedito dalla madre, Andrea Estechon, svizzera di Lucerna, ad affinare il francese in Alta Savoia a casa di un segretario comunale. Costui aveva un figlio, Émile, destinato alla leva e insofferente alla divisa e alle ragioni belliche; Marco ascoltava le prediche pacifiste del ragazzo e le liti del segretario comunale con la moglie. «Lei mi parla di divorzio», dice Pannella a Valter Vecellio in «Biografia di un irregolare» (Rubbettino). «Incontro il divorzio, l’obiezione di coscienza, le differenze sociali». Incontra le leggi razziali, i tumulti della guerra, i formidabili e folli tribuni del Novecento. «Credo che tutta la mia vita sia concentrata qui».

Il resto è una conseguenza lunga più di settant’anni: l’idea di un’Italia messa davanti alla sua ipocrisia, la legalizzazione dell’aborto in un Paese in cui si abortiva in penombra, quella del divorzio in un Paese in cui si divorziava privatamente, l’incompiuta battaglia per la legalizzazione delle droghe in un Paese in cui padri e figli si scambiano le canne. La centrale sfida al perbenismo e alla giustizia parruccona e autoritaria a cominciare dai giorni terribili di Enzo Tortora, quando Camilla Cederna sulla Domenica del Corriere portava in trionfo la sciatteria del pensiero: «Mi pare che ci siano gli elementi per trovarlo colpevole: non si va ad ammanettare uno nel cuore della notte se non ci sono delle buone ragioni». Negli anni del Soccorso rosso e di altre mascherate filoterroristiche, in carcere a visitare i fascisti però ci andavano i radicali, e ci continuano ad andare nella santa convinzione che il progresso di un popolo si misura dalle prigioni. Se oggi non siamo del tutto allineati agli standard civili europei, ma almeno decentemente introdotti nel nuovo millennio, più di un po’ lo si deve a Pannella.

Perché poi non è tutto qui. È una conseguenza il resto, lo è il Marco clownesco, vestito da Babbo Natale a piazza Navona, nudo in vasca da bagno mentre riceve Gaetano Quagliariello, in tv a bere la sua stessa urina. Il Marco che negli Anni Sessanta rientrava in casa a notte e scavalcava i corpi addormentati di militanti radicali e giovani sconosciuti. Oppure il Marco che faceva l’alba a parlare di politica coi ragazzi, sinché non arrivava l’ortolano con le cime di rapa e alle sette si mettevano a bollire le orecchiette. Il Marco che Lino Jannuzzi – fondatore della goliardia universitaria – si vide davanti per la prima volta nel 1950, in cima a un campanile di Genova per annunciare la festa della matricola. Il Marco dello sberleffo alla vanagloria dei processi per vilipendio. Il Marco che Maurizio Ferrara, padre di Giuliano, al risultato del referendum sul divorzio dipinse così: «Come se seppe ch’era ‘na vittoria / tutta piazza Navona strillò evviva / mentre sur parco un fregno ciassaliva / volénnose pija la gloria».

E difficile scrivere qualcosa di ulteriormente compiuto sul «fregno», su Marco Pannella, nato Giacinto come lo zio monsignore il 2 maggio 1930, con sollievo del padre Leonardo perché se il pupo fosse fuoriuscito ventiquattrore prima, festa dei lavoratori, sarebbe parso uno sfregio al fascismo. E difficile per il delirio di un’esistenza formidabile, impossibile da incasellare se non in un vasto umanesimo laico, nel disprezzo per la presentabilità sociale e per la sacralità dell’ordine costituito, costellata da impronosticabili trionfi e rovinose sconfitte, specie elettorali, di incontri asimmetrici e apparentemente stonati – da Benedetto Croce a Cicciolina – ragione per cui Pier Paolo Pasolini riconobbe che Marco non temeva né meretrici né fascisti, e cioè non temeva lo scandalo.

Voleva essere lui stesso uno scandalo, avvicinarsi ai confini del ridicolo, oltrepassare quelli dell’umana carità per le ragazze madri, i carcerati, i drogati, il popolo derelitto e schifato. Fece di sé il suo stesso programma politico: l’uso del corpo come testimonianza di una vita in pubblico, più che di un’ideologia, e mancavano molti anni alla Seconda Repubblica Show. Il primo sciopero della fame è del 1960, quand’era corrispondente del «Giorno» a Parigi e seguì un vecchio anarchico, Louis Lecoin, che a suo tempo aveva chiesto al Papa di intercedere per Sacco e Vanzetti, e ora protestava contro la guerra d’Algeria; raccontò a Clemente Mimun del suo amore trentennale per Mirella Paracchini, «ma ho avuto tre, quattro uomini che ho amato molto…». Già nel 1976 a Playboy aveva spiegato che «tanto più privati certi fatti m’appaiono, tanto più pubblici e politici cerco che siano riconosciuti»; le Unioni civili appena approvate sono la tardiva e un po’ formale codificazione di una consapevolezza che prende sostanza lì. Ha messo politicamente al mondo qualche decina di capoccia andati poi a far danni altrove. Non è stato fermo un istante, ha ottenuto l’elezione di Oscar Luigi Scalfaro alla presidenza della Repubblica, e poi l’ha definito un don Rodrigo. Massimo D’Alema, come tanti altri, lo detestava e diceva che già di prima mattina puzzava di whisky, sennonché i concetti di prima mattina o di metà pomeriggio erano estranei e a uno del genere, in tutti i sensi fuori dal tempo. Infatti era lui il Signor (Robin) Hood di Francesco De Gregori, era lui il radicale di Giorgio Gaber che doveva metter su un altro referendum, «questa volta per sapere, dov’è che i cani devono pisciare», era per lui che il rapper J-Ax cantava «le vacanze le farò in Giamaica, dalla mia Maria bella, aspetto, intanto voto Pannella e canto». Nessuno ha messo in rima la fondamentale e troppo prosaica guerra al proporzionale, e molti hanno sfruttato da furbini quella al finanziamento pubblico ai partiti.

Si rimane qui a ripensare a tutto, al laticlavio mai avuto da un Paese che adora gli appena sufficienti e detesta gli ottimi, perché rompicoglioni, alle raffiche di improperi che destinava a chi voleva bene, alle trattative estenuanti con Silvio Berlusconi per l’alleanza sfumata del 1996, quando Marco scocciato se ne andò con gesto plateale, e Rocco Buttiglione lo cercò tutta notte non per ricucire, ma perché nella concitazione il capo radicale gli aveva preso il cappotto. Si pensa all’ex segretario radicale Giovanni Negri che ora s’è ritirato in Piemonte a fare il vino buono e un giorno disse una cosa dolce: «Conosci l’Okavango? È il fiume più bello del mondo. Ma non sfocia nel mare, finisce nel deserto. Pannella è l’Okavango , della politica». Si pensa ai sigari alla grappa e alla menta. Si pensa a quel lontano pomeriggio romano, quando Marco se la svignò dall’ospedale in cui era ricoverato per un’ischemia, e si presentò sul palco per il comizio. Ha rischiato grosso, spiegarono i medici. E lui, come Calvero, disse: «Non vi preoccupate, sono morto tante volte».

di Mattia Feltri

clicca qui per acquistare il volume con il 15% di sconto

Altre Rassegne

- La Stampa 2016.05.20

Addio Marco, il patriota liberale che ha cambiato l’Italia

di Mattia Feltri